«Сущность человека — это такая совокупность человеческих отношений, которые человек в состоянии выдержать».

Александр Зиновьев

МГУ, 1-я пол. 1950-х гг.

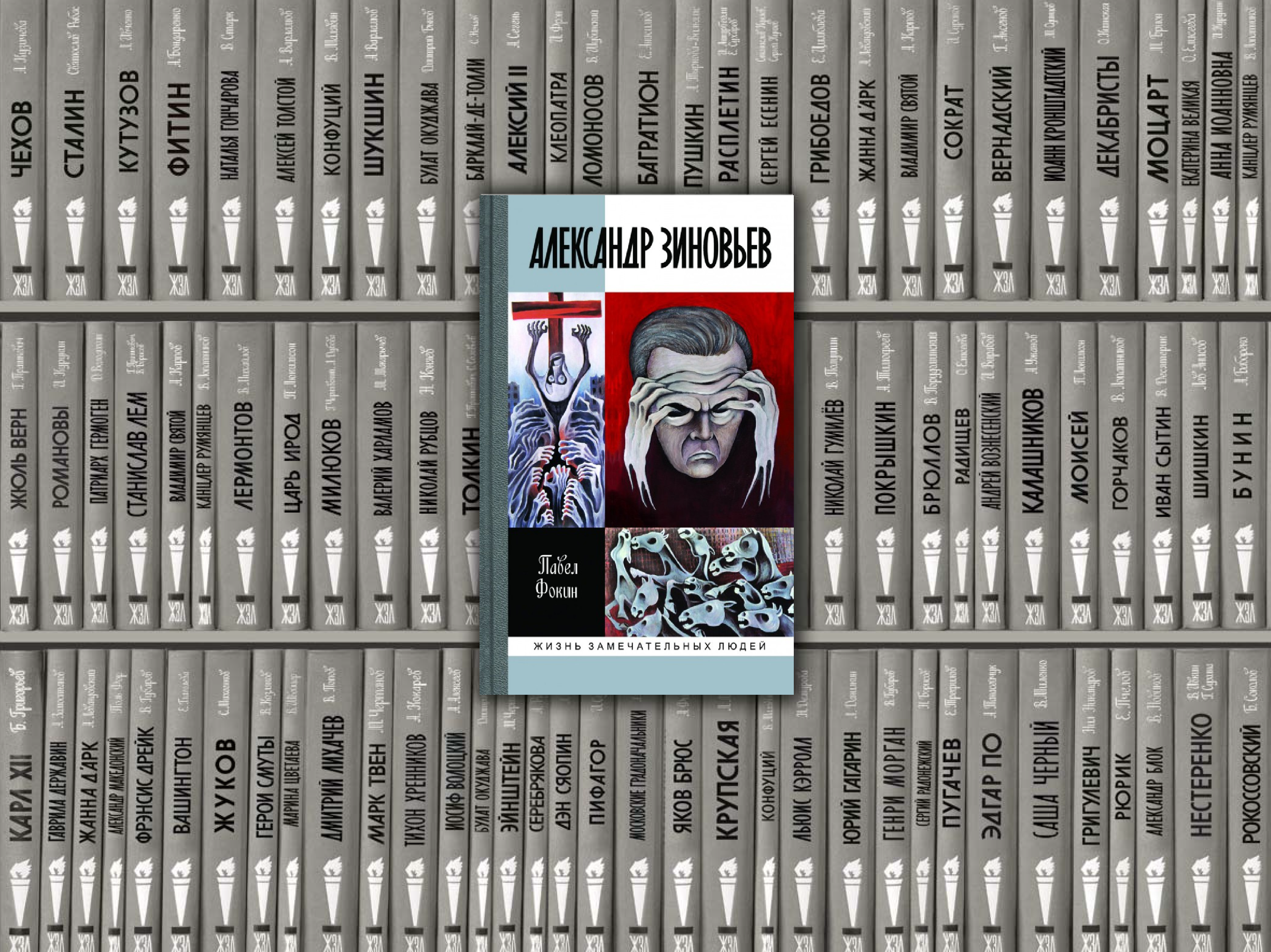

«Мы ленивы и нелюбопытны» — верность этого суждения подтверждается и тем обстоятельством, что первая биография Александра Зиновьева появилась лишь десять лет спустя после его смерти — и никому неведомо, когда появится следующая. Ведь как бы ни относиться к Зиновьеву — и сам масштаб его личности, и влияние на самые разнообразные области интеллектуальной жизни, им оказанное, и просто сама прожитая им длинная и разнообразная жизнь — сюжеты, идеальные для биографа.

Сетовать на недостаточность биографий сразу же по выходе первой может показаться странным — но не в случае Зиновьева: тот слишком большой, чтобы вместиться в любую биографическую книгу, биограф вынужден либо писать пунктиром, либо отмечать, что осталось за скобками, — давая знак читателю, что это не недосмотр или непонимание, а невозможность объять необъятное.

Советский двадцатый век не столько отучал вести дневники и писать мемуары — сколько ломал голос: многочисленные воспоминания о Зиновьеве звучат смесью торжественных речей, панибратских припоминаний или рассказов восторженных поклонников в стиле «одна встреча с Тургеневым». Едкий, гротескный и злой язык зиновьевской прозы — это еще и способ вырваться из безмолвия, его личный (как и его картины и рисунки) способ заговорить там, где обычный, т.е. привычный, предшествующий язык стерся, — для него нет воздуха, чтобы можно было отдышаться, прийти в себя и заговорить. Способ сломать привычную речь — которая стерлась до автоматизма, которая не задевает не только читателя, но и самого автора, которая задает не только слова, но и то, что может быть ими сказано: Зиновьев учился — и справился с этим блистательно — говорить так, чтобы даже старые слова и мысли оживали — т.е. их становилось возможным расслышать из-под омертвевших оболочек: он вырывал их из привычной среды, переводил в байку, анекдот, афоризм, вкладывал в уста персонажей — тасуя реплики так, что одна и та же, повторенная разными масками, раскрывала свое содержание, свою функцию, — разнимал советский язык, доводя штамп до гротеска и тем самым выявляя социальное содержание речений.

В этой книге много и недоговоренного — все еще слишком близко, старые споры, распри, подлости и обиды либо еще живы в лице своих участников, либо живы их потомки и наследники. Лицо «зла» здесь — либо давно ушедший в прошлое философский факультет МГУ начала 1950-х, теперь связывающий себя в выстраиваемой генеалогии не с теми, кто разбирал персональные дела, а с теми, кого разбирали, либо «органы», «власть», «инстанции» — уже не люди, а функции и институты.

Впрочем, в сознательной наивности, избираемой автором, есть своя старомодная прелесть — это повествование, принимающее почти целиком оценки и взгляды героя, меняясь в них, как менялись они со временем: Зиновьев здесь если и не безупречен, то, во всяком случае, однозначно положителен, его недостатки — обычные, человеческие, суета повседневности — они прибавляют ему человечности, делают ближе, доступнее, допуская не только восхищение, но и симпатию.

В книге очень мало социального контекста — лишь первые десятилетия жизни Зиновьева погружены в среду: в жизнь деревни, родных, страны, в события, происходящие вокруг него или с ним в университете или в институте философии, — друзья, знакомые, жены, любовницы — они упоминаются, но пунктиром, у них не только нет своего голоса, права на свой взгляд, но даже взгляд Зиновьева на них практически закрыт. «Суверенное государство Зиновьев» оказывается автаркичным куда более, чем даже в автобиографических (а практически вся его художественная и социологическая проза пронизана автобиографическими зарисовками) текстах самого героя: в них есть другие, значимые для него, среда, в которой он формируется и с которой взаимодействует, против которой борется или от которой желает сбежать и выстроить защиту, — здесь, кроме жены и дочерей, нет практически никого, даже В. Максимов, один из наиболее значимых для Зиновьева людей в эмиграции, появляется мельком, в первую очередь уже умерев, — в цитируемом, действительно очень сильном, поминальном слове Зиновьева.

Книга одновременно избыточна и недостаточна. Избыточна, например, регулярными, приводимыми в основном тексте отчетами: какие именно газеты опубликовали рецензии на новую книгу Зиновьева, на каком телеканале вышла беседа с ним, сколько он дал презентаций и т.п. — списки, напоминающие то ли отчет, то ли резюме, — с постоянными напоминаниями, кто еще присутствовал на том или ином торжественном вечере, кто из великих сидел за одним столом с ним.

И здесь же — недостаточность: например, говорится о высоких оценках, которые давали Зиновьеву европейские интеллектуалы, но сами отзывы последних приводятся в объеме одной-двух фраз — выбор, вполне подходящий для задней обложки книжки, чтобы лучше продавалась, но совсем недостаточный, чтобы показать, за что именно, почему и в каком контексте его хвалили, насколько единодушно или, напротив, находя совсем разные черты и оттенки, которые вызывали одобрение или интерес. Эти голоса призваны убедить — внешним авторитетом — в высоком значении Зиновьева, и автор прав, что подобных похвал его герой не удостаивался от сопоставимых (с поправкой на масштаб — от мирового до национального) в России, — он призывает если не верить своим глазам, то поверить тем самым западным авторитетам, на которых столь любят ссылаться. Но, увы, ситуация оказывается столь же неблагополучной: ведь призывают поверить собственно именам, а не тому, что именно они сказали.

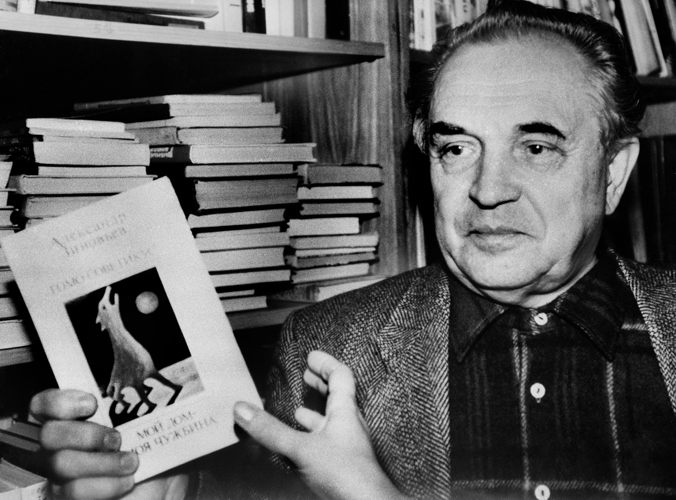

Зиновьев в оптике Фокина предстает в двух ракурсах: во-первых, как сильная личность, человек, интересный независимо от его взглядов — способом жить, действовать, отстаивать себя; во-вторых, как писатель, то есть с 1970-х годов, когда Зиновьеву уже пятьдесят — возраст, когда для большинства жизнь уже давно катится по привычному руслу. Писателем Зиновьев стал во многом вопреки самому себе — еще отправляясь в эмиграцию, он рассчитывает читать лекции по логике и даже пробует делать это в Мюнхене и в Оксфорде — его встречают с уважением, но это совсем не то, что необходимо ему. Он стремился к славе — с откровенностью, присущей ему, заявляя это открыто; ему важно было учить и быть лидером, вызывающим изумление, почтение, пусть даже вражду, но сильные чувства, — в научном плане ничего подобного в Европе он не нашел. С ним обращались почтительно, но в первую очередь как с противником советской власти, критиком режима, изгнанником; вновь начинать научную карьеру и завоевывать положение в академических кругах — теперь не как «советский философ», но как один из своих, действующий по общим правилам, коллега, конкурент — ему было тяжело и несподручно. При этом его слова и рассуждения о Союзе, напротив, вызывали всеобщий интерес, здесь он находил столь ценное для него внимание — он уже имел преданного ему издателя, имел публику, за его книги были готовы платить — не очень много, но достаточно, чтобы существовать. И он стал профессиональным писателем. В черновом варианте ответов на вопросы газеты «Liberation» в 1985 г. Зиновьев говорил:

«Я пишу, потому что вынужден это делать. Более пятидесяти лет я успешно уклонялся от этого. Но обстоятельства в конце концов сложились так, что я не выдержал и написал первые романы, очистив тем самым мое сознание от груза мыслей и образов, которые накопились в нем за прошлую жизнь. Когда меня выбросили из России на Запад, литературная деятельность оказалась для меня единственным средством зарабатывать на жизнь и содержать семью. И кажется, что это литературное проклятье будет преследовать меня до конца жизни. Возможно, кому-то литературное творчество приносит радость. Мне оно приносит в основном страдания. Возможно, кто-то пишет для того, чтобы учить уму-разуму человечество. Я никого поучать не хочу, ибо считаю это делом абсолютно безнадежным. Я пишу, подчиняясь принудительным законам жизни, процесса писания, развития мыслей и пластики образов» (стр. 688—689).

Со временем поменялось и это — по крайней мере, Зиновьев продолжал упорно писать и публиковать и тогда, когда вместо доходов издание книг приносило убытки.

Войдя в прямой конфликт с советской властью, издав на Западе «Зияющие высоты», уехав на Запад радикальным критиком советского строя — он с самого начала принципиально отличался как от западных критиков, так и от советских диссидентов, настаивая, что «реальный коммунизм», а никакого другого история не знает, является нормальным состоянием общества. Он критиковал и обличал, но одновременно показывал, что, на его взгляд, делает это общество сильным, где, в чем, среди кого оно находит себе поддержку. Г.П. Щедровицкий вспоминал о первых годах их знакомства:

«Он ненавидел практический социализм — такой, каким он предстал для него. Он ненавидел его в прошлом, он ненавидел его в настоящем. А так как мы оба считали, что социализм есть неизбежная форма, к которой идет весь мир — и мир развивающихся стран, которые в то время еще только-только начинали называть развивающимися, и мир капиталистический, с нашей точки зрения, неизбежно и вынужденно шел туда же, — то вот этот социализм, который мы имели здесь и который Зиновьев имел возможность наблюдать во всех его вывертах, он проецировал туда — в будущее. Поэтому Зиновьев еще больше ненавидел будущее, альтернативы которому он не видел. И для него все практически концентрировалось на вопросе: как же сумеет в таком мире прожить он?» (стр. 149).

Он сумел найти себе место в этом строе — и просуществовать вплоть до середины 1970-х, когда избрал другой вариант: оказалось, что в нем не обязательно жить до самой смерти, есть выход вовне. Но, оказавшись за пределами «реального коммунизма», Зиновьев пережил то, что до него испытали многие русские интеллектуалы, — он обнаружил, что ближе к своей стране, чем думал, пребывая в ней и задыхаясь. Вплоть до последних месяцев Советского Союза уверенный в том, что «реальный коммунизм» устоит, — он воспринял крушение страны как личную трагедию — и в то же время не усомнился в своей прошлой правоте. Теперь он пришел к выводу, что коммунизм был повержен не Европой — не тем миром, который он знал по книгам и в котором затем жил, в чьей слабости был убежден и многократно упрекал и винил европейцев и американцев в неспособности устоять перед коммунизмом. Они и оказались неспособны — в том смысле, что «Запад», новая реальность, и «западнизм» как форма обращения с миром внутри и вовне есть именно более совершенная, сильная система, в одном ряду с реальным коммунизмом. Если угодно, то «коммунизм» победил — в своей высшей, более совершенной форме.

Объясняя в 1999 г. в интервью «Le Monde» (номер от 30 июня) свои мотивы вернуться в Россию, Зиновьев утверждал: «Решающим мотивом моего возвращения является не то, что я еду в свою страну, а то, что оставляю Запад, который стал моим врагом. <…> Возвращаясь в Россию, я остаюсь верен самим принципам Западной Европы» (стр. 659) — принципам, которые, на его взгляд, оказались преданы Европой.

Советская власть вызывала у него не столько возмущение, сколько отвращение — да и что еще она могла вызывать у крестьянского парня из Чухломского уезда Костромской губернии, видевшего своими глазами коллективизацию, жившего в Москве в 1930-е вместе с отцом и братом в комнатке в подвале, едва не попавшего в мясорубку «органов» и нашедшего спасение, добровольцем уйдя в армию в 1940-м, за год до большой войны, воевавшего, учившегося на философа на исходе 40-х и сполна изведавшего всю специфику блюда под названием «советская философия», чтобы сбежать в логику.

Но советская власть теперь представала в его глазах не грядущим будущим всего человечества — а способом выжить в мире для его страны: ее поражение стало поражением России — в новой системе, новых реальностях для нее нет перспективы: ее обывателей соблазняли образами «Запада», но единственное место, которое ей отведено, — лишь в числе стран, обеспечивающих это западное благополучие. В последнем своем тексте, надиктованном за неделю до смерти, Зиновьев писал:

«То, что существует еще как-то, — обломки, остатки, на которых, как на пожарище, живут, приспосабливаются к новым, постпожарным условиям уцелевшие погорельцы.

Но совместно жить — еще не значит жить неким единым целым народом, организованным на великие свершения в будущем. Такого народа больше не существует» (стр. 720).

От советской реальности он дистанцировался, пока не было возможности бунтовать, — и бунтовал, когда индивидуальный бунт получил относительные шансы на успех: Зиновьев был крепким, здравомыслящим крестьянским сыном, гибель могла быть подвигом или неизбежностью, но не должна была быть глупостью. То, чем пугала его наступающая реальность, — это куда более гибкая, ненавязчивая система контроля: стать и остаться одиночкой, поднять бунт против нее тем труднее, что она уже не стена, не идеологический навязчивый бубнеж, а всепроникающая и прозрачная, как воздух, среда, здравый смысл здесь отказывает, потому что противники не спорят, не обвиняют и не обличают — а именно отказывают тебе в обладании здравым смыслом. Задавать вопросы, кому, например, выгодна демократия — и всегда ли она выгодна конкретным народам, какова цена и кому реально принадлежат те свободы, которые объявляются благом, — можно, никто не запретит, но они не имеют шансов быть услышанными, как только выходят за пределы академической дискуссии: все может обсуждаться, но сделано может быть только то, что соответствует интересам системы. Она блокирует возможность любых альтернатив, не вступая с ними в столкновение — а погружая в болото других ста фальшивых альтернатив, заглушая общим хором голосов, столь разноречащих друг другу, но единых в единственно осмысленном — в том, чтобы укреплять существующий порядок с разных сторон, одинаково утилизируя человеческие слабости и пороки, как и человеческие добродетели.

Зиновьев не предлагает выхода — как ранее он ничуть не верил в возможность «самореформирования» советской системы и оказался прав — выхода в пределах этой логики нет, но он может быть за ее пределами: отсюда поздний призыв к личному действию, бунту — действию одиночки, отщепенца, который сам устанавливает себе правила. Невозможно искать «точки объединения» в пределах системы, но спонтанное действие сможет стать само основанием новой реальности. В конце концов, он уповал на те самые «принципы Западной Европы» — на человека, его способность быть личностью, дистанцироваться по отношению к социальному, рефлексировать, а не только реагировать на окружающий его мир. Собственно, о том, какой для себя самого Зиновьев нашел способ быть личностью, — и вся замечательная книга Фокина: о том, как хранить дистанцию.