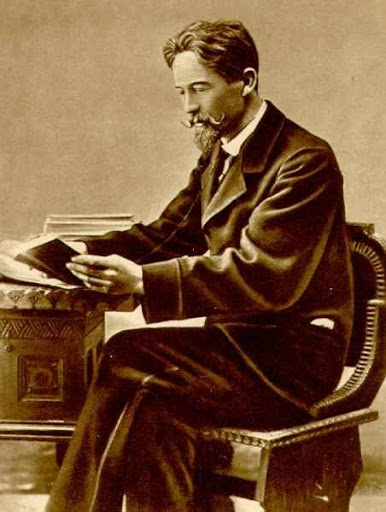

К 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова

Редакция портала «Зиновьев.Инфо» впервые в интернете публикует знаменитое эссе А.А.Зиновьева «Мой Чехов». Впервые в мире публикация данного эссе состоялась на французском языке в 1989 году, а первая и единственная публикация на русском языке произошла в России, в 1992 году, в журнале «Звезда» (1992, № 8). Материал публикуется с разрешения Ольги Мироновны Зиновьевой.

Александр Зиновьев

МОЙ ЧЕХОВ[1]

ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

В литературоведении об Антоне Павловиче Чехове (1860–1904) написано так много, что можно говорить о своего рода науке – о чеховедении. Я ни в коем случае не претендую на вклад в эту науку и не считаю себя специалистом не только в чеховедении, но и в литературоведении вообще. Мое отношение к Чехову совсем иного рода. Наряду с М. Ю. Лермонтовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Ф. М. Достоевским и другими русскими писателями Чехов с самого раннего детства был для меня неотъемлемым элементом моей духовной жизни, соучастником в моем понимании человеческого окружения и в моем отношении к нему. Он до сих пор остается постоянным спутником на моем жизненном пути, очень близким мне существом. Это не означает, что я был и остаюсь восторженным поклонником Чехова. Я жил с Чеховым именно как с близким существом, входящим в круг таких близких мне людей, как мои родители, братья, сестры, дети, друзья, коллеги, соратники, единомышленники. К таким людям испытываешь самые разнообразные чувства, которые меняются в зависимости от условий и со временем. Но при всех таких колебаниях неизменным остается одно – чувство близости и совместно прожитой жизни. В этой книге я хочу рассказать лишь о немногом из того, что мне довелось пережить, перечувствовать и передумать в связи с Чеховым или с его участием,– рассказать о моем Чехове.

Творчество Чехова – огромное, многостороннее и богатое всеми элементами литературы явление. Если к нему отнестись с пристрастием, то в ном можно обнаружить все то, что заранее намерен найти, и даже нечто такое, о чем не помышлял и сам писатель. В этой книге я описываю именно такое мое пристрастное отношение к нему. Перефразируя старую пословицу, что каждый понимает в меру своей испорченности, я могу сказать, что я характеризую здесь творчество Чехова в меру собственной литературной испорченности.

Поскольку эта книга не научное эссе, в ней будет полностью отсутствовать то, что называют справочным аппаратом. Я надеюсь также на то, что читатель извинит мне фактические неточности, если таковые обнаружатся, так как я писал эту книгу в основном по памяти.

Мюнхен, декабрь 1987 г.

Я КАК ЧЕХОВСКИЙ ПЕРСОНАЖ

Историческая эволюция такой огромной страны, как Россия, не есть гармоничный процесс, в котором все граждане одновременно проходят различные стадии эволюции. Хотя я родился пять лет спустя после Октябрьской революции 1917 года, мне все же довелось хотя бы короткий период и хотя бы частично прожить еще в той России, о которой писали дореволюционные писатели. От старших (в особенности – от матери) я усвоил глубокую психологическую религиозность и религиозную нравственность, которые не смогло истребить все последующее антирелигиозное образование и коммунистическое воспитание. Школьный учитель, настоявший на том, чтобы меня отправили продолжать учебу в Москву, был продолжателем идей и дел давно разгромленных и сошедших с исторической арены народовольцев-просветителей. В нашей бытовой деревенской жизни в двадцатые годы (до коллективизации) сохранялось еще так много дореволюционного, и все это так прочно въелось в память, что я до сих нор не могу читать без волнения описания дореволюционной России и смотреть дореволюционные картины и фотографии. Состояние порою бывает такое, будто я прожил целую, жизнь в той, дореволюционной, навеки ушедшей в прошлое России. Я пишу об этом здесь потому, что это сыграло свою роль в моем сближении с великими русскими писателями прошлого вообще и с Чеховым — в частности.

Я начал свою сознательную жизнь подобно персонажам из рассказов Чехова. Меня одиннадцати лет (в 1933 году) отправили из глухой русской деревушки учиться в Москву. Такая возможность возникла благодаря двум обстоятельствам. Первое из них – коллективизация, породившая сильнейшее желание крестьян любыми путями бежать в города. Одним из таких путей было устройство детей на учебу в города. Второе обстоятельство – обычаи мужчин из наших мест уходить на заработки в города, поскольку за счет одного деревенского труда прокормить семью было невозможно. Этот обычай по инерции сохранялся некоторое время и после революции. Мой дед время от времени работал в Москве, а отец осел в Москве насовсем. В деревню он приезжал лишь на короткий срок, чтобы помочь матери во время уборочных работ и дать жизнь очередному ребенку. Мать таким путем родила одиннадцать детей. Но это был далеко не самый рекордный результат – в нашем районе была семья, в которой родилось семнадцать детей. Дед и отец получили в Москве малюсенькую комнатушку площадью в десять квадратных метров в сыром подвале. К ним перебрался из деревни мой старший брат. Он женился и обзавелся двумя детьми. Потом туда переехала моя сестра, а вслед за мною – мой младший брат. Короче говоря, через несколько лет в этой малюсенькой комнатушке жило восемь человек.

Как я жил в Москве, об этом лучше не вспоминать. Хотя я приехал в Москву через шестнадцать лет после революции, которая, согласно советской пропаганде, установила самый справедливый социальный строй в истории человечества, жил я ничуть не лучше, чем дети из чеховских рассказов, принадлежавшие к низшим слоям дореволюционного русского общества. Первый раз в моей московской жизни я ел три раза в день из отдельной посуды и спал на отдельной койке лишь в тюрьме в 1939 году, когда меня арестовали за открытую критику жизни в колхозах и за выступление против культа Сталина. Когда я об этом факте рассказал в одном из интервью на Западе, куда меня выслали из страны в 1978 году, кое-кто истолковал это как прославление сталинских тюрем. А между тем я этим хотел сказать лишь следующее: каково же мне жилось на свободе, если даже тюрьма показалась мне благом!

В отличие от чеховских персонажей из низших слоев населения, я учился в замечательной школе, где я получал, может быть, самое первоклассное за всю историю России общее образование и знакомился с самыми гуманными идеями, выработанными самыми лучшими представителями рода человеческого. Это имело на таких выходцев из самых низов общества, как я, противоречивое влияние. С одной стороны, школа возвышала нас до вершин мировой культуры и гуманизма. А с другой стороны, мы с детства вынуждались сопоставлять идеи с реальностью, невольно заражаясь проблемами, которыми мучились взрослые герои чеховских произведений. Впрочем, несправедливости стали настолько обычным делом, что большинство людей вообще перестало относиться к ним как к несправедливостям. Многое из того, что вызывало моральный протест у лучших представителей дореволюционного общества, превращалось в норму обыденной жизни советского общества. Для многих миллионов людей главной стала проблема выживания в новых условиях, а для других миллионов – проблема жизненного успеха и карьеры, так что лишь для немногих одиночек, вроде меня, проблема несоответствия мрачной реальности светлым идеалам стала превращаться в главную проблему жизни.

ЧЕХОВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

С сочинениями Чехова я познакомился очень рано. Сейчас не могу вспомнить, когда это произошло впервые. Кажется, что никакого первого знакомства вообще не было, так как Чехов присутствовал в нашей жизни как будто всегда. Во всяком случае, когда я одиннадцатилетним деревенским мальчишкой оказался в крохотной комнатушке в сыром подвале в Москве, я уже знал о судьбе чеховского Ваньки Жукова и писал матери в деревню письма, очень похожие на письмо Ваньки, адресованное «па деревню дедушке». Я умолял мать забрать меня обратно в деревню, обещая помогать ей работать в поле и даже соглашаясь стать подпаском (помощником пастуха).

С сочинениями Чехова я познакомился очень рано. Сейчас не могу вспомнить, когда это произошло впервые. Кажется, что никакого первого знакомства вообще не было, так как Чехов присутствовал в нашей жизни как будто всегда. Во всяком случае, когда я одиннадцатилетним деревенским мальчишкой оказался в крохотной комнатушке в сыром подвале в Москве, я уже знал о судьбе чеховского Ваньки Жукова и писал матери в деревню письма, очень похожие на письмо Ваньки, адресованное «па деревню дедушке». Я умолял мать забрать меня обратно в деревню, обещая помогать ей работать в поле и даже соглашаясь стать подпаском (помощником пастуха).

Я познакомился с сочинениями Чехова не случайно и не в силу свободного выбора, а потому что был вынужден на это условиями образования, пропаганды и культурной жизни России после Октябрьской революции 1917 года. Я просто не мог избежать знакомства с творчеством Чехова, как и других классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого и других. Мы изучали Чехова в школе, исполняли в театральных кружках, смотрели в театрах и в кино, слушали замечательные постановки по радио и в концертах. Трудно подсчитать, каким был объем творчества Чехова в культурной жизни послереволюционной России. Но думаю, что он был не меньше, чем пушкинский и толстовский. Советское литературоведение и идеология истолковывали творчество Чехова, само собой разумеется, как реалистическое и критическое описание жизни дореволюционной России. Хотя официально и признавалось, что Чехов не дошел до марксистского понимания русской действительности своего времени, однако ому прощали эту «слабость» за его критику царизма, феодализма и капитализма. Творчество Чехова стало не просто явлением в советской культуре, но сильнейшим идеологическим средством воспитания советских людей в коммунистическом духе. Принципы использования Чехова в интересах идеологической обработки населения были такими. Первый принцип: смотрите, как плохо люди жили до революции, и радуйтесь тому, что этого уже нет. Второй принцип: Чехов мечтал о светлом будущем общества, в котором все люди будут счастливы, в котором исчезнут все язвы феодализма и капитализма, и чеховская мечта воплотилась в реальность благодаря социалистической революции.

Правда, отдельные советские писатели описывали послереволюционную, советскую реальность в чеховском духе. Это, например, М. Зощенко, Ю. Олеша, И. Ильф и Е. Петров. Но описываемые ими явления рассматривались лишь как пережитки прошлого. И никому в голову не приходила мысль о том, что чеховское изображение жизни с полным основанием может быть распространено и на явления советского общества и советского образа жизни, причем – не как на пережитки прошлого, а как на явления, с необходимостью порождаемые самим коммунистическим социальным строем страны, сложившимся после революции. Советские власти, идеологи, литературоведы и учителя не допускали даже мысли о том, что классическая русская литература в ее советской интерпретации может способствовать развитию у людей критического отношения к самой советской реальности. А между тем мы видели вокруг себя постоянно и повсюду бесчисленные реальные варианты литературных героев Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова. Всякого рода «унтеры Пришибеевы», «хамелеоны», «человеки в футляре» попадались нам на каждом шагу. И многие из нас осмысливали советскую реальность в литературных образах русской литературы критического реализма. Как говорится, палка о двух концах. Воспитывая нас в коммунистическом духе на материале русской классической литературы, советская школа и пропаганда невольно сеяли в нас семена критического отношения к новому общественному устройству. Судьба была к нам неблагосклонна. Подавляющее большинство представителей моего поколения погибло на фронтах войны и в сталинских лагерях. Уцелели единицы, да и то с искалеченными судьбами и душами.

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ

Тридцатые годы в России были, может быть, самыми мрачными и, одновременно, самыми светлыми в истории России. Самыми мрачными по реальности и самыми светлыми по иллюзиям. И особенно поразительным явлением этих лет была школа, по крайней мере – в больших городах. В школе, в которой я учился, особенно хорошо преподавали литературу и математику. Мною завладела страсть к обеим из них. И это сглаживало убожество быта. Увлечение литературой было повальным. Когда мне было лет пятнадцать, я сделал попытку сочинять рассказы. Один из первых рассказов я сочинил явно под влиянием чеховского рассказа «Ванька» о деревенском мальчике, посланном в город в услужение чужим людям. Мой рассказ был о том, как я жил в Москве в первое время в 1933 году. Но рассказ получился апологетическим: я написал в нем, что советские люди, советская школа, особенно – комсомольская и пионерская организации позаботились о моем герое. Учительница литературы похвалила рассказ. Но потом кто-то усмотрел в нем крамолу. Сейчас я предполагаю, что крамола заключалась именно в апологетике, невольно обнаружившей жуткие условия жизни моего героя.

Должен заметить, что среди тех людей, с которыми мне приходилось сталкиваться в детстве и юности, было немало таких, кто не имел никаких иллюзий относительно земного коммунистического рая и не верил в марксистские сказки. Мне довольно часто приходилось слышать ядовитые шутки и анекдоты о реальной жизни и о вождях, включая самого Сталина. В частности, уже в конце тридцатых годов я слышал такой анекдот: «На колхозном собрании обсуждались два вопроса: 1) строительство сарая; 2) строительство коммунизма. За неимением досок для сарая решили сразу перейти ко второму вопросу».

Очевидно, юмористическое и сатирическое отношение к своей жизни органически присуще народу. Думаю, что и чеховский юмор и сатира возникли не на пустом месте.

В 1938 году, когда мне было шестнадцать лет, я сочинил рассказ на основе конкретной истории, случившейся в доме по соседству с нашим. Рассказ я написал, как мне тогда казалось, также в чеховском духе. Его, как и многое другое, что я сочинял в те годы, сохранил мой школьный друг. Он разделял мое критическое отношение к советской реальности, начавшее отчетливо складываться в эти годы, сам писал сатирические стихи. Наше литературное творчество было нашей великой тайной. В 1946 году я уничтожил все мои рукописи в ожидании обыска и ареста. Ниже я приведу этот рассказ лишь с сокращениями и в том виде, в каком я припоминаю его сейчас.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Колька живет в городе лишь второй год. До этого его семья жила в деревне – в колхозе. Что это за жизнь, лучше об этом не вспоминать. Когда в деревне стали набирать рабочих на строящийся в городе завод, отец Кольки сразу же завербовался. Бросив все хозяйство и захватив лишь кое-какое тряпье, родители Кольки с детьми в первую же ночь уехали в город на товарном поезде – боялись, что начальство передумает и их навеки похоронят в колхозе.

Семья Кольки просыпается утром очень рано. Отец должен идти на работу. Его завод расположен довольно далеко от общежития, где живут Ивановы. Транспорта нет никакого, приходится ходить на работу пешком. Мать должна приготовить отцу что-то поесть и бежать занять очередь за продуктами в магазине. Колька с братом должны до школы сбегать в булочную и за керосином. Кроме того, в общежитии чуть свет поднимается такой гвалт, что спать все равно невозможно. Семья Ивановых занимает маленький кусочек большого деревянного барака, отделенный от прочих семей тряпками и фанерой. На фанерной стенке висят портреты Ленина и Сталина, а на тряпичной – фотографии отца, матери, дедов и бабок. Кроме Ивановых в бараке живут еще двадцать семей. В «квартире» Ивановых помещается железная койка, на которой спят родители и сестренка, тумбочка и стол. Брат Кольки спит на столе, а сам Колька – под столом. Отец Кольки – ударник на заводе, недавно вступил в партию. Так что семья Ивановых стоит первой в очереди на улучшение жилищных условий: им обещают отдельную комнату в настоящем, кирпичном доме. Комната целых десять квадратных метров! Колька с братом будут спать тоже на койке. И шкаф для одежды можно будет купить! И уроки можно будет делать, сидя за столом на настоящем стуле! Вот это будет жизнь!

Съев свою порцию черного хлеба и запив его чуть-чуть сладковатым и почти бесцветным чаем, Колька с братом отправился в школу. Школу он любит и учится прилежно. Он мечтает поступить в техникум и стать механиком. В школе светло и чисто. Иногда кино бесплатно показывают. Колька особенно любит фильмы про революцию, гражданскую войну, Ленина и Сталина. Детям дают в школе обед – ложку синего картофельного пюре, котлетку со смутным запахом мяса и кружку молока, наполовину разбавленного водой. Но для вечно голодных ребятишек и такой обед является праздником. Учителя обещают в скором времени наладить такую жизнь, что все люди будут сыты и одеты, все будут спать на отдельных койках и даже с простынями, каждую неделю будут показывать кино… Короче говоря, будет не жизнь, а настоящий рай. Кольке это интересно слушать. Он верит в эти рассказы о будущем коммунистическом обществе. Правда, он немного сомневается насчет простыней. Сколько же это нужно мануфактуры, чтобы все спали на простынях?! Ну, да дело не в простынях. И без них спать можно. Лишь бы было где. И лишь бы тепло было. В деревне они вообще спали на голых досках на полатях. Хорошо было! Только одно плохо было – клопы кусались. Учитель истории сказал, что при полном коммунизме клопов не будет. В этом Колька тоже сомневается…

В этот день после уроков всех учеников собрали в зале. И учителей тоже. На сцену поднялся сам директор и рассказал о разоблачении очередной группы врагов народа.

Дома в бараке стояла непривычная тишина. Женщины вернулись домой из магазинов с пустыми сумками. Оказывается, враги народа специально срывали снабжение города продуктами, подсыпали в масло и в муку битые стекла и отравляющие вещества. Но теперь их разоблачили, и скоро будет все хорошо. А пока придется потерпеть. Такое объяснение люди слышали не в первый раз. Но все боялись сказать лишнее слово. В прошлом году одна женщина в бараке сказала сдуру, когда исчезли керосин и соль, что враги народа пьют соленый керосин, так ее и ее мужа арестовали, а детей отправили в колонию для малолетних преступников. Так что лучше помалкивать. Хорошо еще, картошкой запаслись, перетерпим!

Отец пришел с работы позже обычного – задержался на экстренном партийном собрании. Колька сделал вид, что спит, а сам прислушивался к тому, о чем шептались родители. Колька понял, что отца вызвали в партийное бюро и поручили разоблачить врага народа, скрывавшегося под личиной главного инженера их цеха.

– Кто бы мог подумать,– шептал отец,– что он окажется врагом! Старый коммунист с дореволюционным стажем! Герой гражданской войны! Это – большая честь, что мне доверили разоблачить его как бывшего агента охранки и троцкиста. Секретарь партбюро пообещал комнату, которая освободится после ареста инженера, отдать нам. В месткоме обещали ордер на мануфактуру, целых пять метров! Себе и Катьке платье сошьешь. Может, Кольке на рубашку останется. Завтра митинг на заводе. Всей семьей пойдем.

Наконец-то Колька заснул. Заснул счастливым оттого, что ему сошьют новую рубашку, что они скоро получат отдельную комнату в каменном доме, что завтра будет митинг – все будут нарядные, музыка будет греметь. Заснул с гордостью за своего отца, ударника труда и настоящего коммуниста.Вскоре Колькина семья переехала в настоящий каменный дом, в комнату, где раньше жил разоблаченный враг народа. Какая же это была радость! Все ребята в школе и во дворе смотрели на Кольку как на героя – будто это он сам разоблачил врага. Колькиного отца выдвинули на руководящую работу в цехе: тогда такие «выдвиженцы» были обычным делом. Но у него не было ни опыта работы, ни образования. И цех стал работать еще хуже, чем раньше. Колькиного отца тоже разоблачили как врага народа и арестовали. Колькину мать с детьми выселили из отдельной комнаты в настоящем, каменном доме и выслали далеко в Сибирь.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Литературная традиция – явление чрезвычайно неопределенное даже в тех случаях, когда преемственность кажется очевидной. Она не всегда и не обязательно есть результат влияния одних писателей на других. Она возникает прежде всего благодаря тому, что в самой жизни, дающей материал для литературы, имеется нечто устойчивое, сохраняющееся во времени. Очевидно, чеховское видение действительности складывалось у меня на первых порах бессознательно под влиянием того, что мне приходилось видеть вокруг, и лишь во вторую очередь под влиянием того, что я читал.В том же, 1938 году я писал сочинение о творчестве Чехова. Тема сочинения была свободная. Все ученики писали шаблонные сочинения в духе идеологического приспособления Чехова к интересам советской пропаганды. Я же решил «пооригинальничать», как потом сказала учительница. Честно говоря, я никогда не стремился к оригинальности. У меня всегда получалось как-то так, что я помимо воли выпадал из нормы. Очень часто меня даже выталкивали на это другие. Я выбрал в качестве темы один рассказ Чехова, который незадолго до этого слушал по радио в превосходном исполнении артиста, имя которого сейчас уже не помню. Рассказ назывался «Пережитое». Он был написан Чеховым, когда ему было всего двадцать два года. Впрочем, юный возраст писателя меня тогда не удивлял. В русской литературе это было обычным явлением. Лермонтов уже в мальчишеском возрасте достиг такого уровня мудрости, какого не достигает большинство писателей даже в преклонном возрасте. Сюжет чеховского рассказа таков. Чиновники одного учреждения ставят свои подписи на присутственном листе по поводу нового года. Обычно чиновники подписываются на всякого рода бумагах с «росчерками, подчерками, закорючками, хвостиками» (слова из рассказа), А тут все расписались аккуратно, «все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки». Когда один из чиновников аккуратно поставил свою подпись, другой чиновник сказал ему, что может легко погубить его, поставив около его подписи закорючку или кляксу. Первый чиновник пришел от этой угрозы в ужас, так как этот, казалось бы, пустяк мог действительно испортить его карьеру, как это произошло с тем его сослуживцем, который угрожал ему.

Пересказав кратко содержание рассказа, я затем написал, что рассказ, по моему мнению, не доведен до логического конца. Лично я закончил бы его тем, что жертва угрозы сама ставит закорючку у подписи того, кто угрожал ей. Пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому,– сделал я вывод в заключение. Мое сочинение стало предметом обсуждения на особом комсомольском собрании, которое осудило меня за непонимание того, что правило, которое я написал в конце сочинения, действует в обществе с антагонистическими классами, а что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы. Меня спасло лишь то, что я отнес свой вывод к дореволюционной России, но забыл подчеркнуть это.

Пересказав кратко содержание рассказа, я затем написал, что рассказ, по моему мнению, не доведен до логического конца. Лично я закончил бы его тем, что жертва угрозы сама ставит закорючку у подписи того, кто угрожал ей. Пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому,– сделал я вывод в заключение. Мое сочинение стало предметом обсуждения на особом комсомольском собрании, которое осудило меня за непонимание того, что правило, которое я написал в конце сочинения, действует в обществе с антагонистическими классами, а что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы. Меня спасло лишь то, что я отнес свой вывод к дореволюционной России, но забыл подчеркнуть это.

Прошло несколько лет, и я узнал, что «открытое» мною при чтении Чехова правило старо, как мир, что оно было сформулировано уже в Библии. Прошли еще годы, и я установил для себя, что наше советское общество не есть исключение из этого правила, а наоборот – в нем оно действует с особой силой. Я выяснил для себя, что это правило есть одно из правил именно коммунистических социальных отношений, существовавших в более или менее развитых человеческих объединениях всегда, по ставших господствующими отношениями лишь в нашем, социалистическом (или коммунистическом) обществе.

Есть общие законы человеческих отношений. И есть конкретные формы проявления этих законов. Вторые изменяются в связи с изменением условий жизни людей. Первые же сохраняются при всех меняющихся обстоятельствах. Чиновники в советских учреждениях не расписываются в присутственных листах по поводу праздников. Но пакости друг другу они делают не меньше, а побольше, чем чеховские герои. Законы их поведения остались теми же. Они лишь приняли другие, еще более изощренные и более замаскированные формы. Люди делают пакости друг другу, прикрываясь заботой о ближнем, о коллективе, о всей стране, о всем прогрессивном человечестве. Советский интеллигентский фольклор отразил это в бесчисленных анекдотах и шутках. Приведу лишь две в качестве примера:

если при капитализме человек человеку – волк, то при коммунизме – товарищ волк;

порядочный человек отличается от подлеца лишь тем, что делает подлости по отношению к ближним, не испытывая от этого удовольствия.

Вспоминаю защиту одной кандидатской диссертации по философии. Диссертация была написана вполне прилично. Официальные оппоненты дали положительные отзывы. Но вот выступил один из присутствовавших на защите сотрудников института, который ненавидел диссертанта и завидовал ему. Все ожидали, что он будет критиковать диссертацию, и знали заранее, что диссертант легко разгромит своего неофициального оппонента. Но произошло непредвиденное. Этот человек начал хвалить диссертацию. Но как! Из его слов получалось, что диссертант внес огромный вклад в сокровищницу идей марксизма-ленинизма, что за такую диссертацию следует сразу присудить степень доктора наук, а не кандидата, что ее надо немедленно опубликовать на всех западных языках. В результате тайным голосованием диссертацию провалили, диссертанта не оставили на работе в институте, и он зачах где-то в провинции. Чехов был удивительно прав: «Как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека!»

Короче говоря, мое увлечение определенными фигурами в русской классической литературе, включая Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Чехова, имело глубокую причину в моем увлечении явлениями в жизни людей, в той или иной форме отразившимися в их произведениях. В русской послереволюционной жизни сохранилось и расцвело пышным цветом многое такое, что давало пищу для классической русской литературы. И если писатель имел целью правдивое описание советской реальности, он с необходимостью вынуждался на продолжение традиций русской классической литературы.

Я вовсе не хочу модернизировать Чехова и изображать его писателем коммунистического общества. Я лишь хочу обратить внимание на то, что явления общественной жизни, которые были главным объектом творчества Чехова, не только не исчезли в послереволюционной России, но, наоборот, стали тут доминирующими и всеобъемлющими. Вот что писал по этому поводу великий русский певец Ф. И. Шаляпин в книге «Маска и душа»: «В большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической литературы от Фонвизина до Зощенко». Не случайно поэтому имена литературных героев русских дореволюционных писателей, и Чехова – в особенности, стали именами нарицательными даже в официальном газетном и партийном советском лексиконе.

ПОПЫТКА СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ

В 1939 году я был исключен из комсомола и из института за «антисоветские» и антисталинские высказывания, был направлен в психиатрическую больницу для обследования и, будучи признан психически здоровым, был арестован и доставлен на «Лубянку». После нескольких дней допросов меня решили перевести в какое-то другое место. По пути случилась какая-то неразбериха. Я на несколько минут остался без конвоя. Не думая о последствиях, я просто ушел от моих конвоиров. Начался период странствования по стране. К счастью, он оказался коротким. ,Осенью 1940 года я сумел поступить добровольцем в армию.

За годы службы в армии (а они включили в себя и годы войны) я сильно изменился психологически. Я обнаружил в себе способности шутника и балагура и дал им полную волю. Я регулярно делал стенные газеты – «Боевые листки», нарисовав для них бесчисленные карикатуры и написав бесчисленные сатирические стихи и фельетоны. Я вел бесшабашный («гусарский») образ жизни, нисколько не заботясь о самосохранении и карьере, разбазаривая на всякие пустяки способности и силы. Это объясняется тем, что не было никакой надежды выжить и тем более не было надежды использовать свои способности в обычной жизни. Однако это состояние оказалось временным и довольно поверхностным. Как только окончилась война, мое прежнее отношение к жизни снова заявило о себе. Я обнаружил, что оно даже еще более укрепилось. Я решил отказаться от военной карьеры и обратиться к литературе. Материал для писания был накоплен в изобилии. У меня выработался мой собственный стиль мышления и речи. В 1945–1946 годах я написал довольно много стихов и прозы. Особую надежду я возлагал на повесть, которую писал, как это ни странно, со смутной надеждой на то, что ее удастся напечатать. Мне тогда казалось, что обстановка в стране должна будет радикально измениться к лучшему. Я ошибся лишь во времени прихода будущей «оттепели». Ушло еще семь лет, в которые сталинизм сделал попытку остановить ход истории и в которые были искалечены судьбы еще многих миллионов людей.

В 1946 году я демобилизовался из армии и вернулся в Москву. Мои сослуживцы по полку вернулись в Россию с чемоданами, набитыми трофейными вещами. Я вернулся с одним потрепанным чемоданом, набитым рукописями: я собирался стать писателем. Я показал свою повесть двум писателям – Константину Симонову и другому, имя которого не буду называть, дабы не тревожить его память запоздалым упреком. Симонов повесть похвалил, но посоветовал уничтожить, если я хочу уцелеть. Но он, по крайней мере, не донес на меня, что само по себе было большим добром в то время. Другой же писатель сообщил о моем «антисоветском памфлете» (это – его определение) в органы государственной безопасности. К счастью для меня, он вернул мне рукопись. Когда через несколько дней ко мне явились с обыском, я успел уничтожить все мои рукописи, последовав доброму совету К. Симонова. Моя писательская карьера закончилась, не начавшись. Тогда мне казалось, что я покончил с литературой раз и навсегда. Прошло тридцать лех, прежде чем я решился опубликовать мое первое литературное произведение «Зияющие высоты» (1976), причем – опубликовать на Западе.

Повесть, о которой я говорил выше, я частично восстановил в памяти, уже находясь в эмиграции, и опубликовал в книге «Нашей юности полет» под названием «Повесть о предательстве».

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ «ПАУЗА»

Моя вынужденная «пауза» вовсе не означала, что я насовсем отошел от литературы. В Советском Союзе в послевоенное время возникло очень своеобразное устное литературное творчество. Появились многочисленные сочинители и рассказчики шуток, анекдотов, коротких историй. Я стал одним из них. Кроме того, я регулярно сочинял шутки, сатирические стихи и фельетоны для стенных газет. В эти годы время от времени появлялись нелегальные литературные кружки. Участники этих кружков читали в них свои сочинения и обсуждали различные литературные проблемы, которые обычно были маскировкой для обсуждения проблем социальных, политических и идеологических. Я принимал участие в одном из таких кружков. Наконец, я широко практиковал литературные импровизации в моих уроках в школе, где я преподавал логику и психологию, в лекциях в различных институтах и в университете, в публичных выступлениях и даже в пропагандистских лекциях, которые мне приходилось читать в порядке так называемой «общественной работы». В те годы я сочинял в большом количестве всякого рода рассказики («историйки», «байки»), в большинстве случаев бывшие литературной обработкой реальных событий. Моей «узкой специальностью» при этом были насмешки над коммунистическим социальным строем, представителями власти и марксизмом-ленинизмом. Обычно я «обыгрывал» марксистские изречения или реальные истории, связанные с преподаванием марксизма. Например, марксистским идеям насчет эксплуатации человека человеком я придал такой вид: при капитализме один человек эксплуатирует другого, а при коммунизме – наоборот. Марксистскому определению производственных отношений я придал такой вид: производственные отношения суть отношения между людьми в процессе их производства. Многочисленные шутки, каламбуры и рассказы такого рода, сочиненные мною во время тридцатилетней «паузы», вошли в мои книги, напечатанные на Западе. Если бы условия для литературы в Советском Союзе были хотя бы наполовину такими, как до революции, то весьма возможно, что я стал бы писателем-сатириком задолго до 1976 года. Ниже я приведу в качестве примера несколько моих философски-социологических рассказиков тех времен.

До революции для действия по поглощению пищи употребляли три различных слова – «кушать», «есть» и «жрать». Причем кушали дворяне, ели капиталисты, а жрали трудящиеся. После революции эксплуататорские классы были уничтожены и к власти пришли трудящиеся. И хотя с едой стало очень плохо, зато трудящиеся поднялись на высший языковой уровень: стали кушать. Хотя и помои, но все же кушать. И даже о животных стали говорить, что они кушают. Один преподаватель университета, доказывая нам всемогущество диалектики, ссылался, само собой разумеется, на Ленина. «Чему учил нас великий Ленин? – задавал он нам риторический вопрос – Возьмите самое простое предложение, учил нас Владимир Ильич, например – «Лошади кушают овес», и вы откроете в нем все элементы диалектики». Эти лошади, кушающие овес, так прочно врезались нам в память, что заслонили собою все элементы диалектики. Один аспирант из азиатской республики (впоследствии он стал академиком), сдавая кандидатский экзамен по философии, так и назвал в качестве первой особенности диалектики то, что она, диалектика, кушает овес.

На философском факультете университета я вел отдел сатиры и юмора в стенгазете. Однажды я обыграл для этой цели солнечное затмение, случившееся в то время,– нарисовал много карикатур и сочинил к ним стихи. Я написал также фельетон, который, однако, запретили. Фельетон был написан явно в стиле чеховского рассказа «Затмение луны». Привожу его здесь по памяти и с сокращениями.

В СВЕТЕ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ

Хотя солнечное затмение продолжалось недолго, за это время на факультете произошли серьезные события. Ассистент кафедры научного коммунизма совратил студентку первого курса. У преподавательницы немецкого языка украли сумку с деньгами. На двери деканата написали ругательство. В медицинском институте, расположенном рядом с факультетом, украли руку и засунули ее в портфель доцента по критике реакционной западно-европейской философии. Короче говоря, случилось многое такое, вследствие чего пришлось устраивать общее собрание факультета. На собрании с обстоятельным докладом выступил секретарь партийного бюро. «Советские трудящиеся,– сказал он,– провели очередное солнечное затмение организованно и с чувством глубокой ответственности. Но в свете солнечного затмения обнаружились отдельные теневые стороны в воспитании подрастающих поколений. В нашем здоровом коллективе обнаружились отдельные неустойчивые в морально-политическом отношении элементы, которые злоупотребили…» Когда разбиралось персональное дело безнравственного ассистента кафедры научного коммунизма, выяснилось следующее, усугубившее его вину обстоятельство: он не знал, что в этот момент «в стране осуществлялось столь важное мероприятие». И ему объявили выговор по партийной линии за то, что он не читал газет. Доцент, занимавшийся критикой реакционной буржуазной философии, очень гордился тем, что ему засунули в портфель руку, предназначенную для практических занятий студентов медицинского института. Это было самое сильное переживание в его жизни.

КУХАРКА И ГОСУДАРСТВО

Наша университетская агитационная бригада ездила по деревням Московской области с концертами самодеятельности и, само собой разумеется, с пропагандистскими лекциями. Давали мы концерты и москвичам, работавшим в деревнях на уборочных работах. Перед концертом была лекция, связанная с каким-то решением ЦК КПСС. По ходу лекции лектор привел слова Ленина о том, что при коммунизме кухарки будут управлять государством. Наступила зловещая тишина. Все присутствовавшие повернулись в сторону полной розовощекой женщины. Потом мы узнали, что она была поварихой (т. е. кухаркой) в их бригаде и вела себя так, как в таких случаях и ведут себя нормальные советские люди, т. е. воровала, заводила блат, фальсифицировала и без того плохую еду. Кто-то в зале сказал, что если государством будут управлять кухарки, то все мы с голоду помрем. Начался смех и галдеж. Но вороватая повариха не растерялась. «Успокойтесь,– спокойно сказала она,– при коммунизме государство отомрет, так что даже и управлять будет нечем».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Как я уже сказал выше, в годы литературной «паузы» я выработал свою социологическую концепцию коммунистического общества. Ниже я поясню один ее аспект, важный для моего понимания творчества Чехова.

Одна из догм марксизма-ленинизма гласит, будто коммунистические (социалистические) социальные отношения не складываются в обществе до коммунистической (социалистической) революции, будто они возникают лишь после революции и благодаря революции. Это утверждение, насколько мне известно, никем не оспаривается. А между тем оно ложно. Коммунистические социальные отношения имели место в той или иной мере во всех больших объединениях людей, существовавших достаточно длительное время в прошлой истории человечества. Они имеют место в наше время также и в некоммунистических странах Запада. В России в результате революции сложились условия, благодаря которым общечеловеческие коммунистические социальные отношения стали господствующими и всеобъемлющими. Характерным признаком этих отношений является то, что все взрослые и работоспособные граждане превращаются в своего рода служащих государства, и отношения между начальниками и подчиненными, а также отношения между сослуживцами, соподчиненными одному и тому же начальству, становятся самыми фундаментальными отношениями между людьми – становятся базисом общества. В обществе складывается сложнейшая иерархия людей и учреждений, находящихся в отношении субординации (начальствования и подчинения) и координации (соподчинения). На этой основе развивается беспрецедентная в истории система власти и управления, в которую оказываются вовлеченными многие десятки миллионов людей. Десятки миллионов всякого рода начальников, руководителей, заведующих, директоров, председателей и т. д. становятся господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и психологию, свое отношение ко всем аспектам общественной жизни.

Одна из догм марксизма-ленинизма гласит, будто коммунистические (социалистические) социальные отношения не складываются в обществе до коммунистической (социалистической) революции, будто они возникают лишь после революции и благодаря революции. Это утверждение, насколько мне известно, никем не оспаривается. А между тем оно ложно. Коммунистические социальные отношения имели место в той или иной мере во всех больших объединениях людей, существовавших достаточно длительное время в прошлой истории человечества. Они имеют место в наше время также и в некоммунистических странах Запада. В России в результате революции сложились условия, благодаря которым общечеловеческие коммунистические социальные отношения стали господствующими и всеобъемлющими. Характерным признаком этих отношений является то, что все взрослые и работоспособные граждане превращаются в своего рода служащих государства, и отношения между начальниками и подчиненными, а также отношения между сослуживцами, соподчиненными одному и тому же начальству, становятся самыми фундаментальными отношениями между людьми – становятся базисом общества. В обществе складывается сложнейшая иерархия людей и учреждений, находящихся в отношении субординации (начальствования и подчинения) и координации (соподчинения). На этой основе развивается беспрецедентная в истории система власти и управления, в которую оказываются вовлеченными многие десятки миллионов людей. Десятки миллионов всякого рода начальников, руководителей, заведующих, директоров, председателей и т. д. становятся господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и психологию, свое отношение ко всем аспектам общественной жизни.

Чехов жил и писал в эпоху, когда в России происходило крушение феодально-дворянского социального строя и формирование капиталистических социальных отношений. Но одновременно происходил процесс роста социальных отношений, которые участниками жизненного процесса того времени не воспринимались как основа социальных отношений будущего коммунистического общества, а именно – чиновничьи отношения, т. е. отношения людей к грандиозному государственному аппарату России и отношения людей внутри самого этого аппарата. Чиновничье-бюрократический аппарат стал стремительно складываться в России уже в годы Ивана Грозного. При Петре Великом он стал конституироваться формально. Ко времени жизни Чехова он стал третьей основной социальной силой в стране наряду с помещиками и капиталистами.

Социальная ситуация в России в чеховские годы была чрезвычайно сложной и неопределенной. Помещичьи (дворянско-феодальные) отношения доживали последние годы и навеки уходили в прошлое. Капиталистические отношения еще не были достаточно развитыми и сильными, чтобы стать безраздельными господами общества. Чиновничьи отношения хотя и влияли на все аспекты жизни страны, еще не подозревали, что будущее принадлежит им. Чиновничество еще в значительной мере пополнялось выходцами из дворянства, испытывало огромное влияние отношений капиталистических и не осознавало себя в качество самостоятельной силы. Зло, проистекавшее из феодализма, было очевидно всем. Зло, порождаемое растущим капитализмом, было очевидно по крайней мере многим мыслящим и образованным людям России. Зло, специфически порождаемое чиновничьими социальными отношениями, не выделялось из общей массы зла и не отличалось от прочих видов зла как нечто такое, что имеет свои собственные корни, независимые от отношений частной собственности. Критика российских условий жизни была направлена в основном против умиравшего феодализма и нарождавшегося капитализма, но не против социальных отношений будущего коммунистического (или социалистического) общества.

В результате Октябрьской революции 1917 года в России были ликвидированы классы частных собственников – исчезли феодальные и капиталистические отношения, считавшиеся источником всех зол. Была разрушена также вся система власти и управления царизма. Но на месте разрушенного государственного аппарата царизма возник государственный аппарат, который превзошел его как по масштабам, так и по роли в обществе.

И полный простор получили социальные отношения, которые ранее были перемешаны и слитны с отношениями феодализма и капитализма, не выделялись в качестве социальных отношений особого рода – отношений коммунистических (социалистических, коммунальных, коллективистских). Сложился новый образ жизни, являющийся прямым продолжением и развитием коммунистических феноменов дореволюционной России. На новой основе воспроизвелись и умножились человеческие типы, отношения между ними и их формы поведения, которые были главным объектом литературного творчества Чехова.

Бесспорно, в жизни постоянно происходят изменения. Исчезают одни категории людей и появляются другие. Люди иначе одеваются и иначе говорят, чем их предшественники. Меняются их бытовые условия. Меняются темы их разговоров. Меняется вид улиц и их названия. Короче говоря, происходят такие перемены, что новым поколениям кажется, будто вообще все, пережитое их предшественниками, навечно уходит в прошлое, а их жизнь являет собою нечто совершенно новое. Но не зря великие мудрецы прошлого утверждали, что «ничто не ново под Луной», что «новое есть лишь хорошо забытое старое». В человеческой жизни есть нечто такое, что сохраняется и воспроизводится, несмотря ни на какие видимые изменения. Великие писатели, описывая видимые ими и исторически преходящие явления, так или иначе проникают в их непреходящую сущность.

Я изучал советское общество не по сочинениям классиков русской литературы, а путем непосредственного его наблюдения. Я обратился вновь к их сочинениям, поскольку все важнейшие «общечеловеческие» проблемы, поставленные ими, воспроизвелись передо мною, как и перед многими русскими мыслящими людьми, с новой силой и в новой форме. Среди этих проблем «чеховские» проблемы оказались центральными.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ

В течение моей литературной «паузы» все мое время и все мои силы отнимали научная работа и преподавание. Однако все эти годы я жил с подсознанием потенциального писателя и не терял смутной надежды на возможность реализоваться в будущем. Так оно и случилось. В начале семидесятых годов началась яростная кампания в среде моих коллег против меня. Была разгромлена моя логическая группа. Было запрещено печатать мои логические работы. Я потерял студентов и аспирантов. Но, как говорится, нет худа без добра. У меня впервые за многие годы освободилось время, которое я мог использовать для литературной работы. У меня накопился опыт публикации моих работ на Западе без ведома начальства. Я был хорошо известен на Западе как ученый и философ, и это давало мне некоторую защиту от преследований. Нелегальный литературный подъем был еще в разгаре. Короче говоря, обстоятельства сложились так, что я получил неповторимую возможность попробовать реализоваться в качестве писателя.

Я уже писал об истории появления «Зияющих высот» и не хочу здесь повторяться (см., например, мою книгу «Без иллюзий»). Отмечу здесь только то, что я должен был писать максимально быстро, иначе КГБ опередило бы меня и книга не увидела бы свет. Я написал ее в общей сложности за полгода. При этом не имел возможности исправлять написанное. Книга, по общему признанию прессы, получилась необычная. Ей не нашли места в литературной классификации, хотя меня и сравнивали с различными писателями прошлого. Сравнивали и с русскими писателями, главным образом – с Салтыковым-Щедриным. Тот факт, что такая литературная форма явилась результатом необычной личной судьбы автора, как-то выпал из поля внимания. И что удивительно, критики не заметили, что если уж сравнивать меня с писателями прошлого, то ближе всех ко мне мог бы быть Чехов.

После выхода в свет «Зияющих высот» (1976) меня спрашивали о том, к какой литературной традиции я себя отношу. И я обычно отвечал: ни к какой. Этот ответ имел известное оправдание. Для писателя важно бывает иногда отстоять свою оригинальность. А я ко всему прочему на самом деле пришел в литературу уже зрелым человеком, пришел извне литературы, имея -за плечами несколько десятков лет научной работы в области философии, логики и социологии. Теперь же, глядя на свое творчество отдаленно и как бы со стороны, я отнес бы себя именно к щедринско-чеховскому направлению в русской литературе, которое некоторые литературоведы называют социологическим реализмом. Думаю, что это название соответствует сути этого направления, а именно – его ориентации на объективные социальные отношения между людьми и на обусловленность всех прочих важных явлений человеческой жизни этими отношениями, а также изображение самих людей как своего рода функций в системе этих отношений.

Думаю также, что я довел это направление в литературе до логического конца, придав ему вид сознательной литературно-логической концепции и связав его с научной критикой общества. Последняя использует результаты научного исследования общественных явлений, если таковые уже имеются в наличии, и сама предпринимает научное исследование в меру своих возможностей и целей, если наука об этом обществе отсутствует совсем или находится в таком состоянии, что результаты ее не удовлетворяют интересы критики. Научная критика общества явление не новое в истории человечества. Духовная жизнь Европы прошлого века и начала нашего века была перенасыщена ею. Достаточно привести в качестве примера марксистскую критику капитализма. И в России того периода идеи научной критики общественных явлений были представлены довольно широко. И не представляет труда заметить их по крайней мере косвенное влияние на Чехова. Я склонен считать социологический реализм приближением к научной критике общества и, вместе с тем, ее продолжением и приложением в литературе.

Основная задача литературы социологического реализма – не развлекать читателя, а побуждать его задумываться над важными жизненными проблемами. Это – литература для работы мысли. Именно для работы. Причем, чтобы понимать со и получать от нее эстетическое удовольствие, нужно иметь привычку и навыки к ней, нужно прилагать усилия, чтобы читать и понимать ее. Иногда нужно перечитывать много раз, чтобы понять заложенные в пей мысли и ощутить интеллектуальную красоту. Здесь нужно обладать эстетическим чувством особого рода,– способностью не просто понимать, а замечать эстетический аспект абстрактных идей. Читателей такого рода не так-то уж много в мире, и литература социологического реализма не может рассчитывать на такой массовый успех, как литература эротическая, детективная, приключенческая, научно-фантастическая.

ДВА ПЕРИОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА

В творчестве Чехова отчетливо различаются два периода. В течение первого периода (1880–1887 годы) Чехов писал многочисленные короткие рассказы, в которых он давал описание характерных персонажей и бытовых сцен своего времени. В совокупности эти рассказы создавали грандиозную по широте охвата и глубине проникновения картину быта и нравов русского общества того времени. Эта картина вышла далеко за рамки своего времени, сохранив свою актуальность и для послереволюционного советского общества по причинам, о которых я уже говорил выше. Чехов продолжал писать такие рассказы и во второй период своего творчества, но уже не в таком количестве и с иной ориентацией. На этом этапе прямые обобщающие и оценочные высказывания Чехова о том, что он описывал, были минимальными или отсутствовали совсем. Второй период начался в конце восьмидесятых годов (1888–1889 годы). В этот период Чехов стал «писать рассуждения» (по его выражению), т. е. писать произведения (главным образом – пьесы и повести), в которых центр тяжести переместился на осмысление реальности. Если на первом этапе чеховские персонажи в основном действовали, а размышляли и говорили лишь в той мере, в какой это требовалось для описания их как действующих лиц бытовой комедии, то на втором этапе чеховские герои в основном размышляют и рассуждают о жизни, а их действия служат как бы материалом и иллюстрацией для их слов и мыслей. Описание реальности на этом этапе сведено к минимуму, необходимому для размышлений и рассуждений об этой реальности. Причем реальность проникает на .страницы чеховских произведений уже как отраженная и препарированная в рассуждениях его героев.

В творчестве Чехова отчетливо различаются два периода. В течение первого периода (1880–1887 годы) Чехов писал многочисленные короткие рассказы, в которых он давал описание характерных персонажей и бытовых сцен своего времени. В совокупности эти рассказы создавали грандиозную по широте охвата и глубине проникновения картину быта и нравов русского общества того времени. Эта картина вышла далеко за рамки своего времени, сохранив свою актуальность и для послереволюционного советского общества по причинам, о которых я уже говорил выше. Чехов продолжал писать такие рассказы и во второй период своего творчества, но уже не в таком количестве и с иной ориентацией. На этом этапе прямые обобщающие и оценочные высказывания Чехова о том, что он описывал, были минимальными или отсутствовали совсем. Второй период начался в конце восьмидесятых годов (1888–1889 годы). В этот период Чехов стал «писать рассуждения» (по его выражению), т. е. писать произведения (главным образом – пьесы и повести), в которых центр тяжести переместился на осмысление реальности. Если на первом этапе чеховские персонажи в основном действовали, а размышляли и говорили лишь в той мере, в какой это требовалось для описания их как действующих лиц бытовой комедии, то на втором этапе чеховские герои в основном размышляют и рассуждают о жизни, а их действия служат как бы материалом и иллюстрацией для их слов и мыслей. Описание реальности на этом этапе сведено к минимуму, необходимому для размышлений и рассуждений об этой реальности. Причем реальность проникает на .страницы чеховских произведений уже как отраженная и препарированная в рассуждениях его героев.

Характерными образцами произведений первого периода являются рассказы «На гвозде», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Свадьба с генералом», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Торжество победителя», «Мелюзга». Переходными ко второму периоду являются повесть «Степь» и рассказы «Огни», «Именины», «Припадок» и «Дуэль». Характерными образцами произведений второго периода являются пьесы «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»; повести «Попрыгунья», «Палата № 6»; рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Случай из практики», «Дама с собачкой», «В овраге».

Я па своем личном опыте пришел к выводу, что эти два периода в творчестве Чехова не случайны. Я начал свою публичную литературную деятельность сразу со второго периода–с периода рассуждений. Моя первая книга, «Зияющие высоты», была книгой прежде всего о приключениях идей и лишь во вторую очередь о приключениях носителей идей. Весь событийный аспект я придумал лишь как предлог и как повод высказать и развить определенный круг идей. Первый период литературной эволюции, аналогичный первому периоду творчества Чехова, у меня был украден советскими условиями. Я начал к нему возвращаться в какой-то мере в последующих книгах, насыщая их короткими анекдотичными и фельетонными историями. Так что для писателя, пишущего в рамках социологического реализма, рассматриваемые два периода чеховского творчества так или иначе реализуются хотя бы как два аспекта творчества, если даже эволюция писателя оказывается противоположной нормальной.

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Хочу особое внимание обратить на одну особенность творчества Чехова во второй период, которая чрезвычайно близка мне как писателю. Эта особенность наиболее отчетливо проявилась в пьесах Чехова.

Пьесы Чехова мы изучали в школе и писали по ним сочинения. Нас водили на них в театр. Мы ставили «Вишневый сад» в школьном драматическом кружке. Мне не раз приходилось видеть их в различных театрах. Среди моих знакомых было много театралов, литературных критиков и артистов. Так что я знал пьесы Чехова почти наизусть и участвовал в разговорах о них на уровне, на котором интерес представляло то, кто и как сыграл ту или иную роль, кто и как поставил спектакль.

Чеховские пьесы считаются бессюжетными. Это верно лишь с оговорками и лишь отчасти. Сюжет в них есть. В них вообще есть все элементы классической драматургии. Но они здесь играют иную роль, чем в «сюжетных» пьесах, т. е. в пьесах-действиях. Дело в том, что, начав «писать рассуждения», Чехов обратился к драматургии как к самому удобному и эффективному средству для этого. В результате он открыл в русской литературе новую форму драматургии, отличающуюся от традиционной соотношением внешнего (зримого) действия п так называемого «внутреннего действия», происходящего в рассуждениях действующих лиц. Различие традиционной и чеховской драматургии отчетливо проступает при сравнении чеховских пьес с пьесами другого великого русского драматурга – А. Н. Островского. В традиционной драматургии главную роль играет событийный и зрелищный аспект («внешнее действие»), а то, что говорят действующие лица («внутреннее действие»), служит цели объяснения, обоснования, организации действия.

В чеховских же пьесах, наоборот, событийный и зрелищный аспект является подчиненным аспекту интеллектуальному и разговорному. Здесь акцент делается на то, о чем говорят действующие лица. Внешнее действие дает повод для разговоров, дает обоснование и иллюстрации к тому, что разворачивается в словесном аспекте – во внутреннем действии.

Естественно, такое изменение соотношения внешнего и внутреннего действий в пьесе изменило и отношение литературного произведения к реальности. В случае с традиционной драматургией читатель и зритель воспринимают события в пьесе по тем же общим правилам, по каким они воспринимают события в реальности. Писатель в этом случае хотя и выдумывает нечто не существующее в реальности, но строит свою выдумку так, чтобы она выглядела как кусок реальности. В случае же с чеховской драматургией лишь внешний аспект действия воспринимается таким образом. А главный аспект, т. е. внутреннее действие, воспринимается совсем иначе, а именно – не как изображение или имитация некоего куска жизни, а как своего рода проповедь или лекция о жизни.

Внешнее действие в драматургии имеет свои правила. И Чехов, отведя ему второстепенную роль, педантично соблюдает эти правила. Если не вдумываться в то, что происходит во внутреннем действии, пьесы Чехова покажутся вполне традиционными и удобными для постановки даже в самодеятельных драматических коллективах. Правила внешнего действия, однако, не распространяются на действие внутреннее, когда оно становится доминирующим. Тут все зависит от того, каким идейным багажом обладает сам автор и как он способен распределить его в своей проповеди или лекции, представленной в форме внешнего театрального действия.

Чеховский способ «писать рассуждения» имеет то преимущество, что автор таким путем избегает односторонности и неподвижности (одеревенелости) суждений, распределяя свои собственные потенциальные суждения между различными персонажами. Реальная жизнь необычайно сложна, запутанна, изменчива, противоречива и многогранна. Истина о жизни не может быть выражена какой-то одной формулой и даже одной концепцией. Истина о жизни может быть достигнута лишь в борьбе различных, часто – взаимоисключающих мнений. И дело тут даже не в том, чтобы в результате обсуждения или спора прийти к некоей окончательной истине. Дело в том, что сам процесс обсуждения и спора и есть процесс жизни самой истины. В вопросах жизни истина сама есть явление живое со всеми атрибутами живого, со всеми недостатками и достоинствами живого. Тут речь идет об истине не в академическом смысле, а в житейском смысле, когда суждения людей зависят от многих факторов, включая их собственное положение в обществе, причем – от факторов, меняющихся в зависимости от времени и пространства. Я убежден в том, что для Чехова было важно не какое-то окончательное решение проблем, обсуждаемых его героями, а сам процесс обсуждения, на самом деле и являющийся определенной формой решения этих проблем. Чехов избегал навязывать читателям какое-то окончательное решение не потому, что не имел его, а потому, что чувствовал ложность всякого окончательного решения. Эту установку уже в советский период поэт Александр Галич выразил словами: Люди! Бойтесь тех, кто знает, как надо!

В моем собственном отношении к Чехову я сам различаю два периода. Первый период – период вынужденного знакомства с творчеством Чехова. При этом главный интерес был сосредоточен на том, что Чехов делал главным образом в первый период своей писательской эволюции и лишь отчасти во второй, а именно – на юмористически-сатирическом изображении явлений русской общественной жизни, которые оказались живучими и в мое время. Второй период моего внимания к Чехову начался тогда, когда я сам стал писать литературные произведения, в которых сам стал писать «рассуждения». При этом я сделал главным сам процесс обсуждения проблемы, обычно не ведущий к окончательному решению или заканчивающийся сатирически-юмористическим решением. Я поступал так не из подражания Чехову, а в силу некоего литературного инстинкта. Я лишь несколько лет спустя обратил внимание на чеховские сочинения с этой точки зрения.

МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ ФОРМА

В первый период своего творчества Чехов писал в основном небольшие по размеру произведения, во второй же – сравнительно большие. Этот факт объясняется как условиями вхождения Чехова в литературу, так и его эволюцией как писателя.- Но тут есть одна проблема, к которой я пришел опять-таки на основе личного писательского опыта.

Я писал «Зияющие высоты» в таких условиях, что буквально каждая новая страница могла оказаться последней. Поэтому я вынуждался писать книгу не как традиционный большой роман, а как сборник малых литературных и научных произведений, объединяемых в единое целое лишь общими идеями и условным сюжетом, который мог быть завершен или изменен в любой момент. Будучи поставлен в такие рамки, я скоро начал сознательно следовать этому принципу — писать каждый отрывок как законченное целое, объединяя отдельные отрывки в более сложное целое по тому же принципу, а эти более сложные куски – в целую книгу. Этот принцип я сохранил и в последующих книгах, правда – не в столь резкой и очевидной форме. При таком подходе к литературному произведению центр тяжести переносится с целого на образующие его части. Отсюда – «бессюжетность» большого произведения, даже некоторая возможность читать его в любом порядке и частично, выборочно. Готовя материалы к книге «В преддверии рая», я вообще собирался написать ее как своего рода партитуру для оркестра, предполагая читателя, который запомнит отдельные более или менее автономные части и будет перечитывать книгу, держа в голове все аспекты целого. Но, увы, такой читатель – редкое исключение. Я отложил этот эксперимент до неопределенного будущего, когда вдруг случится чудо и я буду иметь возможность довести его до конца.

Вот с такими принципами относительно большого произведения как сборника малых произведений, объединенных в единое целое единой темой и идеей, я обратился к Чехову. Это было не случайно, ибо только Чехов в классической русской литературе показался мне близким к моим принципам. Тут мало было иметь перед собою собрание сочинений писателя. Тут нужно было собрание сочинений определенного вида с тенденцией к объединению отдельных произведений в целое. С этой точки зрения, у Чехова были, конечно, предшественники. Я могу здесь сослаться на Козьму Пруткова А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых. Но тут объединение малых форм в большую не пошло дальше сборника фельетонов, шуток, анекдотов. У Чехова эта тенденция пошла значительно дальше.

Думаю, что «бессюжетность» основных произведений Чехова во второй период его творчества и преобладание в них «внутреннего» действия в значительной мере объясняются также (наряду с другими причинами) рассмотренным выше подходом к соотношению малых и больших литературных форм. И хотя в завершенных больших произведениях Чехова это соотношение не столь очевидно, как в моей схематизации, однако их нельзя рассматривать просто как увеличенные по размерам («раздутые») малые. В основе их так или иначе лежит принцип перехода от множества малых форм к их единству в больших. Наиболее отчетливо это проступает в пьесах Чехова, которые в принципе можно рассматривать как комбинации небольших скетчей с завершенными и частично автономными идеями.

ЧЕХОВСКИЙ МИР

Еще в те годы, когда наши учителя и профессора твердили нам в один голос, что самые выдающиеся деятели русской дореволюционной культуры хотя и приблизились вплотную к высотам (или глубинам) марксизма, все же не смогли одолеть их, я задавался вопросом: в чем тут дело? Почему эти высоты (или глубины, что то же самое) с легкостью одолевают самые тупые и плохо образованные ученики и студенты, а самые выдающиеся умы в истории России оказались бессильными в этом отношении? А что, если они не превратились в марксистов именно потому, что были для этого слишком умными? А что, если идеи марксизма и аналогичные им идеи социалистов и коммунистов прошлого вовсе не были для них ни высотами, ни глубинами? Я сравнительно рано начал склоняться к положительному ответу на эти вопросы. Но прошли годы, прежде чем «истины» марксизма стали для меня предметом насмешки и серьезной критики. В применении к Чехову, человеку безусловно большого ума, сформулированные выше вопросы приняли для меня такой вид: почему Чехов в условиях, когда духовная атмосфера России была перенасыщена идеями социализма и даже идеями социализма марксистского толка, остался как будто бы в стороне от них, не проявил к ним особого интереса хотя бы как к элементу интеллектуальной жизни страны? Почему в предреволюционные годы (Чехов умер в 1904 году, т. е. накануне революции 1905 года) он ограничился лишь очень редкими и смутными намеками своих героев насчет приближения некоей бури? Я думаю теперь, что дело тут не в том, что Чехов чего-то не понял и недооценил, а в более глубокой ориентации его личности и интересов. В его записных книжках было замечание, что революции не будет. Я не считаю это утверждение политическим утверждением – Чехов был человеком вне политики. Ведь даже сам Ленин, вся жизнь которого была подчинена подготовке революции, как-то обмолвился уже в 1916 году, что революция в России маловероятна. Из этого замечания не следует, что Ленин не верил или хотя бы сомневался в революции. Так что и чеховскую реплику не следует истолковывать как нечто принципиально важное. В его произведениях чувствуется интерес к самым различным идейным явлениям того времени, включая проблемы этики, широко обсуждавшиеся тогда в печати, и социального дарвинизма. И поч.ти никаких следов интереса к проблемам социализма. Некоторые чехововеды полагают, что Чехов знал о марксизме лишь понаслышке. Охотно допускаю это. И, как мне кажется, я понимаю чеховское безразличие в этом отношении: марксизм, как и другие социально-политические и идеологические течения того времени, не мог дать ответа на вопросы, волновавшие Чехова. Его сознание и интересы лежали в ином измерении бытия. Чехов, как и другие великие деятели русской культуры (Герцен, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой), был слишком чуток к реальности и слишком умен, чтобы поддаться обаянию марксизма и всего марксизмообразного. Его мир был иным.

Хотя Чехова и можно отнести к тому направлению в русской литературе, которое можно назвать социологическим реализмом, он все-таки писатель, а не социолог. Даже специалисты историки и социологи до сих пор не рассматривают русское общество конца девятнадцатого века в том виде, в каком оно содержало в себе элементы будущего коммунистического общества. Тем более было бы несправедливо требовать такое от писателя. Но писатели порою обладают способностью видеть социальную сущность реальности и ее тенденции лучше, чем специалисты-ученые. С Чеховым случилось так, что главным объектом его творчества («чеховским миром» ) стало то в русском обществе, что связывало его в единый государственный организм, в организованную по принципам государственности империю. Если выстроить в ряд всех чеховских героев, то среди них можно увидеть представителей всех классов, слоев, сословий и т. п. русского общества. Если перечислить все жизненные ситуации, описанные в произведениях Чехова, то среди них можно увидеть все возможные отношения между людьми того времени. Однако во всей этой гигантской картине русской жизни не представляет труда заметить доминирующие черты чеховского видения реальности, а именно – изображение того в людях и в их отношениях, что обусловлено самим фактом объединения их в единое государственное целое, распределением их в этом социальном организме по различным ступеням социальной иерархии, исполняемыми ими различными социальными функциями.

Социальные отношения, которые в России в чеховские годы стремительно разрастались, подготавливая социальный базис будущего коммунистического (социалистического) общества, наиболее откровенно и остро проявлялись в среде чиновничества. Уже царь Николай I как-то бросил фразу, что Россией управляли 30 тысяч столоначальников (столоначальник – чиновник среднего уровня). А к началу двадцатого века государственный аппарат России разросся еще более. Так что не случайно чиновник стал в творчестве Чехова одной из центральных фигур (если не самой главной), а представители других социальных категорий стали рассматриваться в их чиновничьеподобных функциях и отношениях. «Россия,– писал Чехов,– страна казенная». Он с поразительной художественной силой на примере чиновничества показал, что положение человека в социальной системе и иерархии русского общества стало превращаться в фактор, определяющий все остальные аспекты жизни, идеологии, морали и психологии человека, что отношения начальствования и подчинения стали превращаться в базис для всех прочих отношений. И в этом смысле Чехов был предшественником реалистической критики коммунистического социального строя в наше время в гораздо большей степени, чем любой писатель дореволюционной России.

Чиновник не был новой фигурой в русской литературе. Традиция описания чиновничьего быта и нравов, восходящая к Гоголю, была одной из сильнейших в русской литературе. Эта традиция возникла как гуманистическая. Мелкие чиновники изображались в ней как обездоленные и угнетенные существа, достойные сострадания. Радикальным образом отношение к чиновничеству изменил Салтыков-Щедрин, сделав чиновничество предметом сатиры. Впрочем, уже у самого Гоголя чиновничество стало изображаться в щедринских тонах (например, в «Ревизоре» ). Чехов довел анализ сущности чиновничьих отношений до логического конца. В его изображении чиновник выступает как существо, в потенции содержащее в себе как качества деспота, так и качества раба, обнаруживающиеся лишь в зависимости от реального его положения в системе начальствования и подчинения. Вчерашний раб легко превращается в деспота, и наоборот, ибо оба эти качества суть лишь две стороны одного и того же социального феномена – феномена власти и подчинения (см., например, рассказы «Двое в одном» и «Торжество победителя» ). Один и тот же человек проявляет себя без всяких душевных драм различно в различных ситуациях – то как раб, то как властелин. Чехов не имеет себе равных в русской литературе и в изображении того, как социальное положение человека определяет собою все прочие аспекты его жизни, включая семейные, товарищеские и любовные отношения. В марксистском чехововедении, однако, обошли молчанием тот факт, что многие персонажи Чехова могли бы выступить классической иллюстрацией тезиса марксизма о человеке как о совокупности общественных отношений.

Что особенно важно, на мой взгляд, в сочинениях Чехова, это описание тенденции очиновничения всего русского общества, превращение массы людей, формально не считавшихся чиновниками, в нечто чиновникообразное. Чехов создал образы не просто чиновников по профессии, а образы чиновничьих отношений во всех сферах жизни и во всех слоях общества. В русской истории вообще эта тенденция была доминирующей. Русская история была по преимуществу историей империи, историей формирования и укрепления государственности, историей разрастания управленческого аппарата. В советских условиях эта тенденция достигла логического завершения.

Именно интерес к чиновничье-бюрократическому аспекту жизни общества позволил Чехову открыть для литературы область явлений, которые казались малозначительными житейскими пустяками и мелочами, но под пристальным взглядом Чехова обнаружили свою решающую роль в создании определенного строя и образа жизни. Как заметил один из чеховских героев (в рассказе «Страх»), страшна главным образом обыденщина, от которой невозможно спрятаться.

Я считаю, что с социологической точки зрения самым значительным в творчестве Чехова является обнаружение власти ничтожеств и ничтожности («обыденщины») как основы основ жизни государственно организованного общества. С этой точки зрения чеховская «неспособность» (как считают советские литературоведы) подняться до уровня марксистского понимания русской реальности и выработать положительные идеалы гораздо ближе к исторической реальности, чем марксистская «способность» такого рода. Как показал семидесятилетний опыт советской истории, власть «мелочей» и власть ничтожеств (власть «обыденщины») не только не ослабла в социалистической России, но, наоборот, всемерно окрепла и расширилась, захватив все сферы жизни общества.

В советской литературе и публицистике постоянно появлялись и появляются произведения, в которых чиновничество изображается в юмористическом и сатирическом виде. Более того, такие характерные для чиновничества явления, как бюрократизм, консерватизм, карьеризм, коррупция и т. п., постоянно подвергаются критике в решениях высших органов власти, в прессе и в пропаганде. Однако это изображение и эта критика чиновничества принципиально отличаются от тех, какие имели место в произведениях Чехова. Они не превращаются в критику самой сущности социального строя страны, включены в общий контекст апологетической литературы, публицистики и пропаганды в качестве их подсобных средств. Сатира и юмор страшны не сами по себе, а лишь как выражение стоящей за ними более глубокой и сильной страсти.

СВОБОДА И ЗАКРЕПОЩЕНИЕ

Чехов считал отсутствие свободы одним из величайших зол существующего социального устройства. Это убеждение он неоднократно выражал устами своих героев и в прямых авторских высказываниях. Но это было бы само по себе банально, если бы он остановился на этом. Чехов в своих произведениях выразил нечто гораздо более значительное, чем сам очевидный всем факт отсутствия свободы. Особенно выразителен с этой точки зрения его рассказ «Человек в футляре», один из самых потрясающих чеховских шедевров. Я не буду пересказывать содержание рассказа,– думаю, что оно должно быть хорошо известно почитателям творчества Чехова на Западе. А советские люди знают его, как в старину русские люди знали «Отче наш». Коснусь лишь основной идеи рассказа. Заключается она в следующем. Отсутствие свободы и закрепощение человека есть неизбежное следствие самого существующего социального строя. Причем, это отсутствие свободы и рабство не есть зло, навязанное людям какими-то силами извне. Оно есть их собственное порождение. Одни члены общества являются активными и добровольными слугами и стражами существующего порядка. Характерным представителем этой категории людей является главный герой рассказа учитель Беликов. Причем эти люди – отнюдь не высшие лица в системе власти и не представители привилегированных классов, а самые что ни на есть заурядные граждане. Беликов – учитель гимназии. Герой рассказа «Унтер Пришибеев» – бывший унтер-офицер. Другие члены общества также добровольно принимают этот порядок, пассивно приспосабливаясь к нему. Характерным представителем этой категории людей является другой учитель гимназии и ветеринар из чеховского рассказа. Такие люди прекрасно понимают, в каких условиях и как они живут. Они понимают, что живут в атмосфере лжи и унижения, что не смеют открыто протестовать, что сами лгут и совершают пакости из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за повышений по службе и прочих житейских мелочей. В чеховском рассказе добровольный служитель режима Беликов, терроризировавший всех, умирает. Его жертвы вздыхают с облегчением: наконец-то они свободны. Но вскоре они убеждаются в том, что после смерти Беликова в их жизни ничто не изменилось. Осталась сама система жизни, которую Беликов лишь олицетворял,– осталась беликовщина, являющаяся продуктом общих усилий как господ, так и рабов. Рабов в особенности.

Чехов считал отсутствие свободы одним из величайших зол существующего социального устройства. Это убеждение он неоднократно выражал устами своих героев и в прямых авторских высказываниях. Но это было бы само по себе банально, если бы он остановился на этом. Чехов в своих произведениях выразил нечто гораздо более значительное, чем сам очевидный всем факт отсутствия свободы. Особенно выразителен с этой точки зрения его рассказ «Человек в футляре», один из самых потрясающих чеховских шедевров. Я не буду пересказывать содержание рассказа,– думаю, что оно должно быть хорошо известно почитателям творчества Чехова на Западе. А советские люди знают его, как в старину русские люди знали «Отче наш». Коснусь лишь основной идеи рассказа. Заключается она в следующем. Отсутствие свободы и закрепощение человека есть неизбежное следствие самого существующего социального строя. Причем, это отсутствие свободы и рабство не есть зло, навязанное людям какими-то силами извне. Оно есть их собственное порождение. Одни члены общества являются активными и добровольными слугами и стражами существующего порядка. Характерным представителем этой категории людей является главный герой рассказа учитель Беликов. Причем эти люди – отнюдь не высшие лица в системе власти и не представители привилегированных классов, а самые что ни на есть заурядные граждане. Беликов – учитель гимназии. Герой рассказа «Унтер Пришибеев» – бывший унтер-офицер. Другие члены общества также добровольно принимают этот порядок, пассивно приспосабливаясь к нему. Характерным представителем этой категории людей является другой учитель гимназии и ветеринар из чеховского рассказа. Такие люди прекрасно понимают, в каких условиях и как они живут. Они понимают, что живут в атмосфере лжи и унижения, что не смеют открыто протестовать, что сами лгут и совершают пакости из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за повышений по службе и прочих житейских мелочей. В чеховском рассказе добровольный служитель режима Беликов, терроризировавший всех, умирает. Его жертвы вздыхают с облегчением: наконец-то они свободны. Но вскоре они убеждаются в том, что после смерти Беликова в их жизни ничто не изменилось. Осталась сама система жизни, которую Беликов лишь олицетворял,– осталась беликовщина, являющаяся продуктом общих усилий как господ, так и рабов. Рабов в особенности.

Эта мысль о системе рабства и отсутствия свободы в России не была новой в русской литературе. Еще Лермонтов говорил о России как о «стране рабов, стране господ». Чернышевский шел еще дальше. «Рабы,– говорил он,– сверху донизу все рабы». Новым у Чехова было то, что он почувствовал добровольный характер той формы рабства, которая не исчезла с отменой крепостного права в 1861 году и которая не исчезла в результате революции 1917 года. Мне самому с детства приходилось ощущать на самом себе власть ближних, которая пострашнее власти карательных органов, ибо такая власть есть добровольное взаимное порабощение людей друг другом, причем – лицемерно прикрываемое заботами о благе ближних. Когда я опубликовал «Зияющие высоты» на Западе, от меня отвернулись все мои коллеги и почти все (за редким исключением) друзья, даже такие, с которыми я дружил десятки лет. Причем отвернулись не потому, что боялись наказания за общение со мною,– им абсолютно ничто не угрожало. Они отвернулись от меня потому, что я нарушил принципы взаимного рабства и взаимного отказа от свободы, с которыми мы жили много лет вместе. Я отказался быть добровольным рабом, и то они сочли самым страшным моим преступлением. Они требовали предать меня суду. Карательным органам даже пришлось защищать меня от их добровольной расправы со мной.